空調・衛生工事のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

公開日:2025.10.31

2025.10.31

更新日:2025.10.31

2025.10.31

近年、空調・衛生工事業界では「後継者不足」や「人材確保の難しさ」が大きな課題となっています。建物の老朽化や省エネ化ニーズの高まりにより工事需要は堅調に推移していますが、技術者の高齢化や承継先不在による事業継続リスクが顕在化しています。

さらに、熟練技能者の採用難や働き方改革等への対応などにより、中小企業ほど経営負担が増している状況です。受注単価を巡る競争も激しく、安定した利益を確保するには、一定の規模と強固な経営基盤が求められます。

こうした背景から、同業者や設備関連企業による買収、M&Aを通じたグループ化の動きが広がっています。本記事では、空調・衛生工事業界の現状やM&Aの相場、売却のメリットと進め方について解説します。

事業承継や売却を検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFAサービスを提供しています。専属のエージェントがお客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価額での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

さらに、具体的な買収意向を持つ企業や、業界分析を基に事業の親和性が高い企業を候補としてご提案します。大手金融機関やM&A仲介会社、マッチングサービスとも連携しており、多様な買い手探索ルートを確保しています。

まずは無料相談サービスをご利用ください。

空調・衛生工事業界の現状

空調・衛生工事業界は、底堅い建設需要に支えられながらも、人手不足とコスト上昇という課題に直面しています。オフィスや商業施設の改修が進み、老朽化した建物の更新工事も増加傾向にあります。全体として、工事件数は堅調な水準を維持している状況です。

一方で、熟練技術者の高齢化と若手人材の減少が深刻化しています。設備工事は経験と専門性が求められる分野であり、人員不足が現場の品質や納期に影響を及ぼすケースも少なくありません。技術の継承が進まず、組織の将来に不安を抱える企業も増えています。

さらに、働き方改革等への対応による人繰りや予算組みの負担が増加しており利益を圧迫しています。下請け構造が中心のため、価格転嫁が難しい現場も多く、経営負担は一層重くなっています。加えて、省エネ基準や冷媒規制などの法改正への対応も求められ、経営環境は厳しさを増しています。

このように、業界は安定した需要と厳しい採算環境が並存する構造にあります。今後は、生産性の向上や企業間連携、M&Aを活用した事業再編が重要なテーマとなるでしょう。

空調・衛生工事業界でM&Aを行うのはなぜ?売却の理由を紹介

空調・衛生工事業界では、事業承継や経営基盤の強化を目的としたM&Aが増加しています。熟練技術者の高齢化が進む中、後継者を確保できない企業も少なくありません。親族や社員への承継が難しく、廃業を避ける手段としてM&Aを選択するケースが目立っています。

また、採用難や人件費の上昇も経営を圧迫しています。技能を持つ人材を自社で育成するには時間とコストがかかるため、人員体制を補う目的で他社と統合する動きが広がっています。

特に、安定した受注基盤を持つ中堅企業やゼネコン系グループによる買収が活発化しています。

さらに、設備投資や法改正への対応負担も重く、単独での経営継続に限界を感じる経営者も少なくありません。

こうした背景を受け、資本力を持つ企業と連携し、安定した経営基盤を築こうとする動きが一層広がっています。

空調・衛生工事業界での企業売却方法は?3種類を紹介

空調・衛生工事のM&Aにはいくつかの方法がありますが、主に以下の3種類です。

・株式譲渡

・事業譲渡

・合併

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、売却目的や事業の状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

ここでは、3種類の方法について詳しく解説します。

株式譲渡とは?中小企業M&Aで最も選ばれる手法の仕組みと特徴

株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式を他者に譲渡する手法です。これにより経営権を移転できます。中小企業のM&Aでは多く活用されており、後継者不在や事業承継を目的としたケースでよく採用されています。

株式譲渡のメリット

株式譲渡において、売却対象となるのはあくまで「株式」であり、会社そのものの法人格や契約関係、資産・負債はそのまま引き継がれます。

そのため、以下のようなメリットがあります。

・従業員や取引先との契約を維持したまま、スムーズな引き継ぎが可能

・許認可や契約の再取得が原則不要で、実務上の負担が少ない

・法人格が継続するため、営業活動を中断せずに承継できる

とくに、現経営者が引退を検討している場合でも、事業を止めることなくバトンタッチできるため、後継者問題の有効な解決策となります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール(COC)条項による相手方同意や、業種許認可の変更届・再許可が必要となる場合があるため、事前確認は不可欠です。

株式譲渡の注意点・デメリット

一方で、株式とともに過去の負債や簿外債務(帳簿に載っていないリスク)も引き継がれるという側面もあるため、買い手企業にとっては慎重な対応が必要です。

そのため、M&Aを進める際には、財務・法務・税務などに関するデューデリジェンス(詳細調査)を丁寧に実施し、リスクを洗い出すことが不可欠です。

会社分割とは?M&Aで活用される組織再編の手法と注意点

会社分割とは、企業が事業の一部を他の会社に移転することで、権利義務を承継させる法的な組織再編手続きです。M&Aでは、売却対象の事業を切り出してスムーズに移転させる手段として活用されています。

会社分割の主な種類

会社分割には、以下のような分類があります。

・新設分割:新たに設立した会社に事業を承継させる

・吸収分割:既存の他社に事業を承継させる

さらに、分割により得る対価の受け取り先によっても分類されます。

・分割型分割:対価を分割元会社の株主が受け取る

・分社型分割:対価を分割元会社自身が受け取る

会社分割のメリットと特長

会社分割の大きな特徴は、契約・資産・負債などの権利義務を包括的に移転できる点です。これにより、個別契約ごとの承継手続きを省略でき、事業の引き継ぎが円滑に進められます。

また、分割によって整理された事業をその後に売却することで、M&Aの手続きも効率化されます。

税務上の注意点:適格分割と非適格分割の違い

会社分割には税務上の取り扱いに注意が必要です。

「適格分割」であれば譲渡益の課税は繰り延べされますが、M&A目的で行う場合は多くが「非適格分割」に該当します。

非適格分割では、資産が時価で評価され、譲渡益課税やみなし配当課税の対象となるため、税負担が発生します。

また、会社分割と株式譲渡をセットで行う場合、タイミングによって課税リスクが高まるため、スキーム設計は専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

事業譲渡とは?M&Aで活用される承継手法と税務上の注意点

事業譲渡は、企業が事業の一部または全部を、契約に基づいて他社へ売却するM&A手法のひとつです。

譲渡の対象となる資産・負債・契約関係を個別に指定して承継する点が特徴であり、柔軟性が高い一方で、手続きは煩雑になりやすいという側面もあります。

事業譲渡のメリット:簿外債務を回避しやすい

事業譲渡では、契約書に記載されたものだけが承継対象となるため、買い手企業にとっては、不要な債務やリスクを回避しやすくなります。

特に、簿外債務の存在が懸念されるケースでは、株式譲渡ではなく事業譲渡を希望する買い手企業が多い傾向にあります。

売り手側の税務上の扱い:事業譲渡益に課税

事業譲渡によって得た対価のうち、譲渡対象資産・負債の簿価純額との差額は「事業譲渡益」として、売り手側に法人税が課税されます。

また、事業譲渡には以下のような消費税に関する注意点もあります。

・課税資産と非課税資産の両方をまとめて譲渡するため、資産ごとに合理的に区分して、課税・非課税を計算する必要があります。

事業譲渡のデメリット:承継手続きが煩雑

個別承継であるため、以下のような実務負担が大きい点はデメリットといえます。

・すべての契約(従業員との雇用契約含めて)を再締結する必要がある

・許認可や届出が一から取得し直しとなる場合がある

空調・衛生工事業界の売却の流れは?3つのステップを紹介

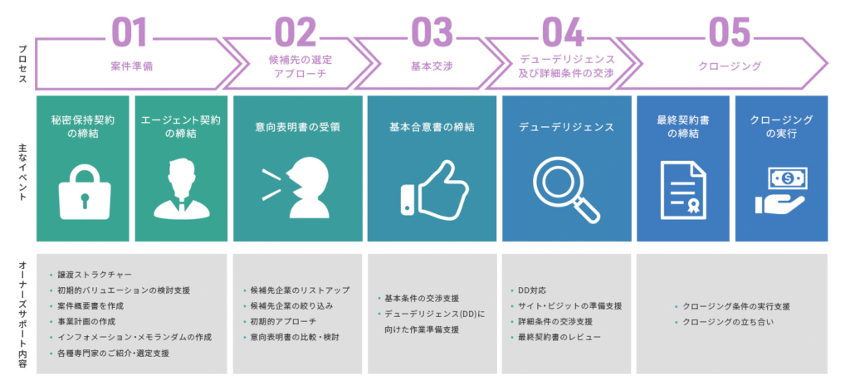

空調・衛生工事業界でM&Aを進める際は、大きく3つのステップに分けて進行します。

1.M&Aの準備と助言会社の選定

2.買い手候補先企業との接触、意向表明受領

3.詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

それぞれの段階で必要となる準備や手続きが異なるため、流れを把握しておくことが重要です。

Step1.M&Aの準備と助言会社の選定

まず行うべきは、M&Aに向けた準備と助言会社の選定です。初めに秘密保持契約を結び、必要な資料を開示します。

秘密保持契約は、自社の機密情報が第三者に漏れないようにするための取り決めです。その後、助言会社と売却戦略を策定し、候補企業を優先順位ごとにまとめたロングリスト(※1)を作成します。

加えて、ストラクチャー(※2)や全体のスケジュールも検討し、この段階でエージェント契約を締結します。

仲介とFA(フィナンシャル・アドバイザー)の違いを理解することも重要です。仲介は双方の利害を調整する立場で、手数料も両者から受け取ります。

一方FAは片方のみを支援し、依頼者の利益最大化を目指します。オーナーズ株式会社では売り手専属のFAサービスを提供し、利益重視の支援を行っています。

並行して、ティーザー(※3)やインフォメーション・パッケージ(※4)といった買い手向け資料も準備します。

※1 ロングリスト:一定の条件で絞り込んだ買い手候補先の企業をまとめたリスト。

※2 ストラクチャー:M&Aを実行するための手段や方法。

※3 ティーザー:匿名の企業概要書で、通常1枚から2枚で構成される資料。

※4 インフォメーション・パッケージ:買い手候補先企業がM&Aを検討する際の参考資料。対象会社(事業)の魅力を伝え、買い手候補先企業が企業価値評価を実施できることを目的に作成される。

Step2.買い手候補先企業との接触、意向表明受領

次の段階では、M&A助言会社がロングリストを基に買い手候補へアプローチし、最初にティーザーと呼ばれる匿名の概要資料を提示します。

その後、関心を示した企業には秘密保持契約を結んだうえで、詳細な情報をまとめたインフォメーション・パッケージを提供する流れです。

さらに、買収を検討する企業は、譲渡価格の水準や取引条件、今後の運営方針を明記した意向表明書を提出することになります。

売り手は複数の候補から条件を比較し、基本合意に進むかを判断します。ここで注意すべきは、次のデューデリジェンス(DD)に進むと、機密情報が相手に渡る点です。

そのため、受け入れる前に十分納得できる条件であるかを確認する必要があります。

一方で買い手側も専門家を起用し、多大なコストをかけるため、この時点で独占交渉権を求めることが一般的です。

このような手順を踏み、双方が守秘義務や独占交渉条件を取り決めたうえで、詳細調査に進むのが一般的と考えられます。

Step3.詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

意向表明を受けて基本合意を交わした後は、デュー・デリジェンス(DD)と呼ばれる詳細調査に進みます。

DDでは、買い手が対象企業の財務状況や契約関係、人材体制などを徹底的に確認します。これは売り手と買い手の間に生じる情報の不均衡をできる限り解消するために実施されるものです。

調査結果は譲渡価格や契約条件に反映されるため、売り手にとっても重要な段階と考えられます。

さらに、発見されたリスクは契約条項に盛り込まれ、将来のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

最終契約では、双方が合意した譲渡価格や条件を確定させ、クロージングと呼ばれる手続きで株式や事業の引き渡しを行います。

この流れを経て、代金の支払いと経営権の移転が完了し、M&A取引が正式に成立するのです。

[M&Aのプロセス]

空調・衛生工事業界の売却の相場は?価値算定方法を解説

空調・衛生工事業界のM&Aでは、売却価格を見極めるために企業価値や株式価値の算定が欠かせません。ここでは代表的な算定方法を紹介します。

1.企業価値を算定する

空調・衛生工事業界のM&A実務において事業価値の算定には、大きく分けて2つの方法があります。

・インカムアプローチ

・マーケットアプローチ

インカムアプローチは、営業資産が生み出す将来キャッシュフローを評価の基礎とする方法です。代表的なディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法では、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を試算します。

理論的に優れた方法ですが、将来キャッシュフローの見積もりや割引率の計算は難易度が高いです。そのため、専門家でなければ試算が難しく、初めての方には理解しにくい点が課題です。

本稿では「価値の概算を把握する」ことを目的にしていますので、インカムアプローチの詳細な説明は割愛します。

マーケットアプローチは、市場における取引価格を参考にして事業価値を算定する方法です。具体的には、以下の方法があります。

・類似会社比較法

・類似取引比較法

類似会社比較法は、評価する対象の企業の類似会社にあたる上場会社の企業価値と、営業利益や収益力(EBITDA)といった財務指標から算出された倍率(マルチプル)を評価対象会社に適用することで、事業価値を算出する方法です。

具体的には、以下のように算定します。

EBITDA×業界相場の倍率(EBITDAマルチプル)=企業価値

(EBITDAマルチプル=上場類似会社の企業価値/上場類似会社のEBITDA)

EBITDAは、営業利益に減価償却費を足して算出されるものです。

また、類似会社は、業界が同じ上場企業を選定するのはもちろんのことですが、ビジネスモデルや収益構造、顧客の層などの類似性から選定するパターンもあります。類似会社をどのように選ぶかで算定結果は大きく依存します。

2.株式価値を算定する

企業価値を算出したら、株式価値を算出しましょう。株式価値は、以下のように算出します。

企業価値-有利子負債+現金同等物=株式価値

第三者に譲渡する場合に、どの程度の価値がつくかを把握しておくことは重要なため、理解しておきましょう。

なお、マーケットアプローチには、類似会社比較法のほか、類似するM&Aによる取引事例を用いた類似取引比較法という方法が存在します。

ただし、参考とする過去の取引が非上場企業である場合、財務情報の入手が難しいため、この方法が中小企業のM&Aで利用されるケースは多くありません。

M&Aにおける価値の算定については、下記で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

[うちの会社、結局いくらで売れるの?~事業オーナーの疑問に答えるコラム①~]

また、自社の具体的な株式価値を知りたい場合には、株価シミュレーターを用意していますので、以下で試算可能です。ぜひご活用ください。

[株価シミュレーター]

空調・衛生工事業界で企業を売却する3つのメリット

空調・衛生工事業界のM&Aには、売り手にとって大きな利点が多くあります。ここでは代表的なメリットとして、下記の3つを紹介します。

・従業員の雇用を守れる

・経営者は売却益を得られる

・取引先との関係を維持・継続できる

それぞれ詳しく解説します。

従業員の雇用を守れる

M&Aを行うことで、従業員の雇用を維持しながら事業を継続することができます。空調・衛生工事業は、現場での連携や熟練した技術が欠かせない分野です。

人員が減少すると品質の安定が難しくなるため、社員の雇用を確保することは大きな意味を持ちます。買い手企業の傘下に入ることで、給与や福利厚生が安定するケースも少なくありません。

教育体制や資格取得支援制度が整っている企業であれば、従業員の成長環境がさらに充実します。その結果、離職率の低下や現場のモチベーション維持にもつながるでしょう。

M&Aは、従業員の将来を守り、会社を次の世代へと引き継ぐ有効な手段といえます。

経営者は売却益を得られる

経営者にとってM&Aは、これまでの努力を資産価値として回収できる有効な手段です。空調・衛生工事業は設備投資の負担が大きく、短期的な利益を確保しにくい一方で、安定した顧客基盤や許認可などは高く評価される傾向にあります。

M&Aを活用すれば、こうした資産を正当に評価してもらえる可能性があります。特に、長年培ってきた行政との取引実績や施工技術は、買い手企業にとって魅力的な要素です。

経営者は、売却によって得た資金を引退後の生活資金や新たな事業・投資の原資として活用できます。

また、親族や社員への事業承継が難しい場合でも、M&Aによって第三者へ引き継ぐことで、事業を無理なく次世代へつなげることが可能です。

取引先との関係を維持・継続できる

既存の顧客との関係を維持・継続できる点は大きなメリットです。買い手が施工方針や品質基準を尊重することで、サービスの一貫性を保つことができます。

経営者にとって、顧客に迷惑をかけることなく自社の事業が引き継がれることは何よりの安心材料といえるでしょう。

このように、M&Aは会社を守り、地域社会への貢献を継続するための有効な手段といえます。

空調・衛生工事業界で企業を売却する際の4つのポイント

空調・衛生工事業界のM&Aを成功させるには、資産形成や事業継続といった目的に応じた準備が欠かせません。ここでは売却を検討する際に意識すべき4つの重要な視点として、下記を紹介します。

・資産形成の手段となる

・事業継続と成長につながる

・早期からの準備が成功のカギ

・信頼できる専門家を活用する

それぞれ詳しくみていきましょう。

資産形成の手段となる

企業売却によって、これまで築いてきた事業の価値を現金化することができます。これにより、経営者は以下のような資金を確保できます。

・引退後の生活資金(リタイアメント資金)

・新たな事業への投資資金

・相続や資産承継の準備資金

特に後継者が不在の企業にとって、M&Aは事業を手放すだけでなく、経営者自身の将来を守る手段にもなります。

事業継続と成長につながる

M&Aによって新たな経営資源やネットワークを得ることで、これまで単独では難しかった市場展開や販路拡大が可能になります。

また、以下のようなケースも多く見られます。

・買い手企業が従業員の雇用を維持

・既存の取引先との関係も継続

・経営理念やノウハウの承継によって「企業文化」も残る

自社の理念や価値を次世代へつなぐことができるのは、単なる「売却」ではない、M&Aならではの魅力です。

早期からの準備が成功のカギ

企業売却は短期決断に不向きです。成功には1〜2年前からの準備が理想的です。

準備すべき主な項目は以下の通りです。

・財務諸表・経営数値の整理

・契約書・知財などの法務チェック

・組織体制や人事面の見直し

・潜在的なリスクの洗い出し

これらを整えることで、買い手からの信頼獲得や、企業価値の最大化にもつながります。

信頼できる専門家を活用する

M&Aは複雑かつ専門的な取引であり、経験の浅い経営者が単独で進めるのは大きなリスクを伴います。

そのため、以下のようなサポートをしてくれる専門家の活用が有効です。

・M&A支援業者(FA、仲介会社)

・税理士・公認会計士・弁護士

・専門知識を持つコンサルタント

支援業者次第では、初期費用を抑えながらM&Aを進めることも可能です。第三者の視点を取り入れることで、感情に左右されない冷静な判断ができるのも大きなメリットです。

空調・衛生工事業界での企業売却にかかる税金とは?

企業を売却する際には、売却益に対して税金が発生します。 この税金の仕組みは、「個人オーナーが売却する場合」と「法人が株式を譲渡する場合」で異なるため、正しく理解しておくことが重要です。個人・法人別にわかりやすく解説します。

個人オーナーの場合

個人が自社株などの株式を譲渡し、譲渡益(売却益)が発生した場合、その利益は「譲渡所得」として扱われます。

◆ 課税の仕組み

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この譲渡所得には、以下の税が課せられます。

・所得税(復興特別所得税含む)

・住民税

給与所得などとは分離して課税されるため、所得の合算は不要ですが、確定申告が必要です。

適切に節税するためには、事前に税理士など専門家への相談が欠かせません。

法人の場合

法人が保有する株式を譲渡した場合、その売却益は法人の「益金(収益)」として扱われ、他の事業収益と合算されて法人税等が課税されます。

◆ 法人の場合の税務処理

・譲渡益は法人所得として計上され、通常の法人税率で課税

・譲渡損失が出た場合、他の所得と損益通算が可能

・所得と損失の調整により、柔軟な節税が可能

◆ 評価差額にも注意

帳簿価額と時価の差(含み益)がある場合、譲渡時に課税対象となる可能性があります。

まとめ

空調・衛生工事業界は、安定した需要に支えられながらも、人材不足やコスト上昇といった課題を抱えています。熟練技術者の高齢化が進み、後継者を確保できない企業も増加傾向にあります。

一方で、省エネ化や再開発の進展により、今後も一定の工事需要が見込まれています。

こうした中、事業の存続や成長を図る手段としてM&Aを選択する企業が増えています。M&Aを活用すれば、従業員の雇用を守りながら経営者は売却益を得られ、企業としての信用やブランドを次世代へと引き継ぐことが可能です。

単独では解決が難しい経営課題に対応し、持続的な発展を目指すための有効な選択肢として注目されています。今後も、技術者の育成や経営基盤の強化を進めながら、M&Aを戦略的に活用する動きが広がっていくでしょう。

事業承継や売却を検討している経営者の方は、早めに専門家へ相談し、自社に最適な形を見極めることが重要です。

空調・衛生工事業界のM&A事情については下記記事でも解説しているため、ぜひ合わせて読んでみてください。

「空調衛生工事業界のM&A|業界のM&A動向や事例も解説!」

オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFAサービスを提供しています。専属のエージェントがお客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価額での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

さらに、具体的な買収意向を持つ企業や、業界分析を基に事業の親和性が高い企業を候補としてご提案します。大手金融機関やM&A仲介会社、マッチングサービスとも連携しており、多様な買い手探索ルートを確保しています。

まずは無料相談サービスをご利用ください。

関連記事

-

業界別M&A

印刷会社のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.11.30

-

業界別M&A

SaaS業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.11.30

-

業界別M&A

食肉卸のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.11.30

-

業界別M&A

学習塾のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.11.30

-

業界別M&A

ジュエリーのM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.11.30

-

業界別M&A

日用雑貨のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.11.30

2025.12.01