これだけはやるな…事業売却の失敗を招く「売り手オーナー経営者のNG行為」

公開日:2024.12.09

2024.12.09

更新日:2024.12.09

2024.12.09

事業売却に臨む際に気をつけること

初めて事業売却に臨む売り手オーナーにしてみれば、間に入るM&A仲介サービスに「自分の利益やメリットを考えたサポートをしてほしい」と期待するのは当然のことです。しかし、M&A仲介サービスは「中立の立場で売り手と買い手をマッチングするサービス」であり、売り手の利益を守り、追求する機能はありません。こうした仲介サービスの限界については、これまでの連載でもお伝えしてきたところです。

M&A仲介サービスを利用した売り手オーナーが巻き込まれるトラブルの多くは、こうした売り手オーナーがM&A仲介サービスに期待する役割・機能と、M&A仲介サービスが実際に売り手に提供できる機能の限界との間にある大きなギャップが原因であるように感じます。

売り手となるオーナー経営者が事業売却で失敗をしないためには、まず、M&A仲介サービスが中立の立場でマッチングを提供するサービスであることをよく理解しておく必要があります。この理解が前提としてあれば、仲介サービスに頼らず自分の利益を守り、追求するためにどのような対策を講じていくべきかについて、自ずと検討が進むはずです。

売り手が主体的に自らの利益を守る必要があることを理解したら、次のステップは、具体的にM&Aのどこに落とし穴が存在するのか、失敗しないために気を付けるべき重要なポイントについて知っておくことです。

特に注意するべきポイントとして、今回は「やってはいけないこと」をみていきましょう。

やってはいけないこと

オーナー経営者が事業売却に臨むにあたり、「やってはいけないこと」とは何か。一言でいえば、自らを情報弱者としての不利な立場に置かないということです。

仲介会社から打診された買い手と面談をし、良い話だと判断してそのまま事業売却を進めるパターンが増えています。その背景には、成約するまで仲介手数料が発生しない「完全成功報酬」を謳う仲介会社が増えたことで、仲介サービスを利用するハードルが下がっていることもあるでしょう。

このようなパターンは一見、縁に恵まれ、問題もない事業売却の進め方のように思えるかもしれません。しかし実は、このような進め方だと、売り手オーナーは知らずのうちに情報弱者として不利な立場に置かれてしまいます。

◆特定の買い手からの提案に飛びついてはいけない

情報弱者として不利な立場にならないためには、まず特定の買い手からの提案に飛びつかないことです。仲介会社経由あるいは買い手から直接の打診に応じて事業売却を進める場合、間を取り持つ形で仲介会社が関与するものの、そこには売り手オーナーの利益を守ってくれる人は存在しません。

仲介サービスは中立の立場で売り手・買い手の双方を支援するサービスで、売り手の利益を守り、追求する機能がないことは、繰り返しお話ししています。事業売却経験のない売り手オーナーがそのままM&Aを進めるには、まさしく非常にリスクの高い構図です。

業者からは、千載一遇のチャンスと背中を押すような営業があるかもしれませんが、他にも関心を示す買い手が存在する可能性は十分にあります。むしろ「わざわざ買い手が声をかけてくるほど、自社には魅力があるのだ」と自信を持つべきです。買い手の提案に飛びついて進めるべきではありません。

こうした打診を受けた場合はまず、他にどのような買い手が存在するのか、どの程度の株式評価額が妥当であるのかなど、情報収集を行うことをおすすめします。売り手の利益を代弁するファイナンシャル・アドバイザー(FA)に相談すれば、売り手の立場から専門的な助言を提供してもらえるでしょう。

◆業者の株価評価を真に受けてはいけない

これまでの連載で、M&A仲介サービスでは「年倍(買)法」と呼ばれる簡便評価手法が広く採用されていることをお話ししました(⇒関連記事:『うちの会社、いくらで売却できる?オーナー経営者が「好条件」でM&Aするための“株式評価手法“』)。

おさらいになりますが、年倍法とは、営業利益(またはその他利益指標)の数年分に純資産を加算して株式価値を計算する簡便法です。

【年倍法に基づく株式価値 = 営業利益の数年分 + 時価修正純資産】

年倍法の計算式は根拠に乏しく、実際に買い手が意思決定を行う際に採用する株式評価手法と異なるという大きな問題点があります。特に、M&A業者の採用する株式評価手法に年倍法が採用されている場合には、その算定結果を真に受けてはいけません。

◆1対1で交渉を進めてはいけない

買い手や仲介会社の打診に応じる形でM&Aを進める場合、特定の買い手企業と相対で交渉が進められていくわけですが、こうした1対1の交渉は、売り手にとって魅力的な条件を勝ち取るためには避けるべきものです。

仲介会社が関与する場合においても、買い手は1対1の交渉環境であることを知っています。当たり前のことではありますが、1対1の交渉において買い手が売り手に行う提案は、売り手がギリギリ応じてくれそうな渋い条件となります。期待をはるかに上回る好条件が提案されることはほぼないでしょう。

◆条件交渉でM&A仲介サービスを頼ってはいけない

M&Aの契約書においては、価格以外にも買い手・売り手それぞれの責任範囲の定めなど、さまざまな条件が定められます。こうした各種条件で売り手にとって最善の条件を勝ち取っていくことが、M&Aの成否を分ける重要な要素となります。

ここでも、M&A仲介サービスが中立の立場で売り手と買い手をマッチングするサービスであることを忘れてはなりません。仲介会社が条件交渉において、売り手の利益やメリットを考えた条件交渉を支援してくれることはないのです。

M&A仲介会社における株式譲渡契約書のひな形で採用されている条件自体が、買い手に非常に有利な条件となっているケースも散見されますので、売り手は特に注意が必要です。

1対1の交渉においては買い手に足元を見られ、交渉の終盤で大幅なディスカウントを要求されるケースさえあります。中立の立場でM&Aを支援する仲介会社は、交渉においては双方の落としどころを探る支援しかしてくれません。M&Aの成約を実現するために、仲介会社が買い手と交渉するのではなく、売り手の説得に回るケースもあります。

このような環境において、売り手が自ら利益を守り、難局を乗り越えていくことは非常に困難です。だからこそ筆者は、売り手の利益を守り、追求する機能を持つ売り手FAの支援をおすすめします。

関連記事

-

M&A知識

「社内承継」が事業承継の第一希望に。最大の壁は「後継者の株式取得資金」と「適格性への不安」

2025.07.15

2025.07.15

-

M&A知識

ふるさと納税は上限額を超えてもやる意味がある

2025.06.06

2025.06.06

-

M&A知識

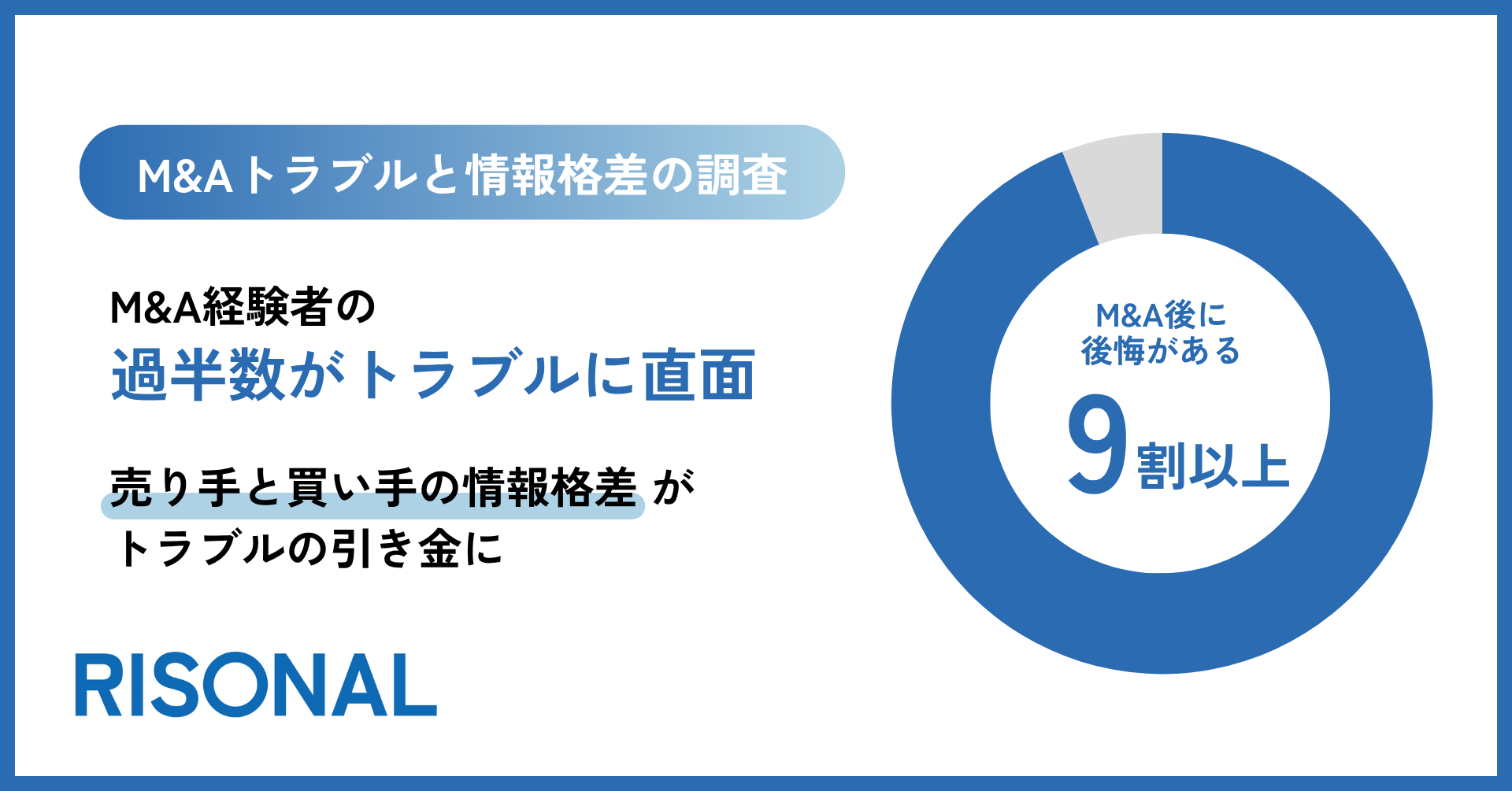

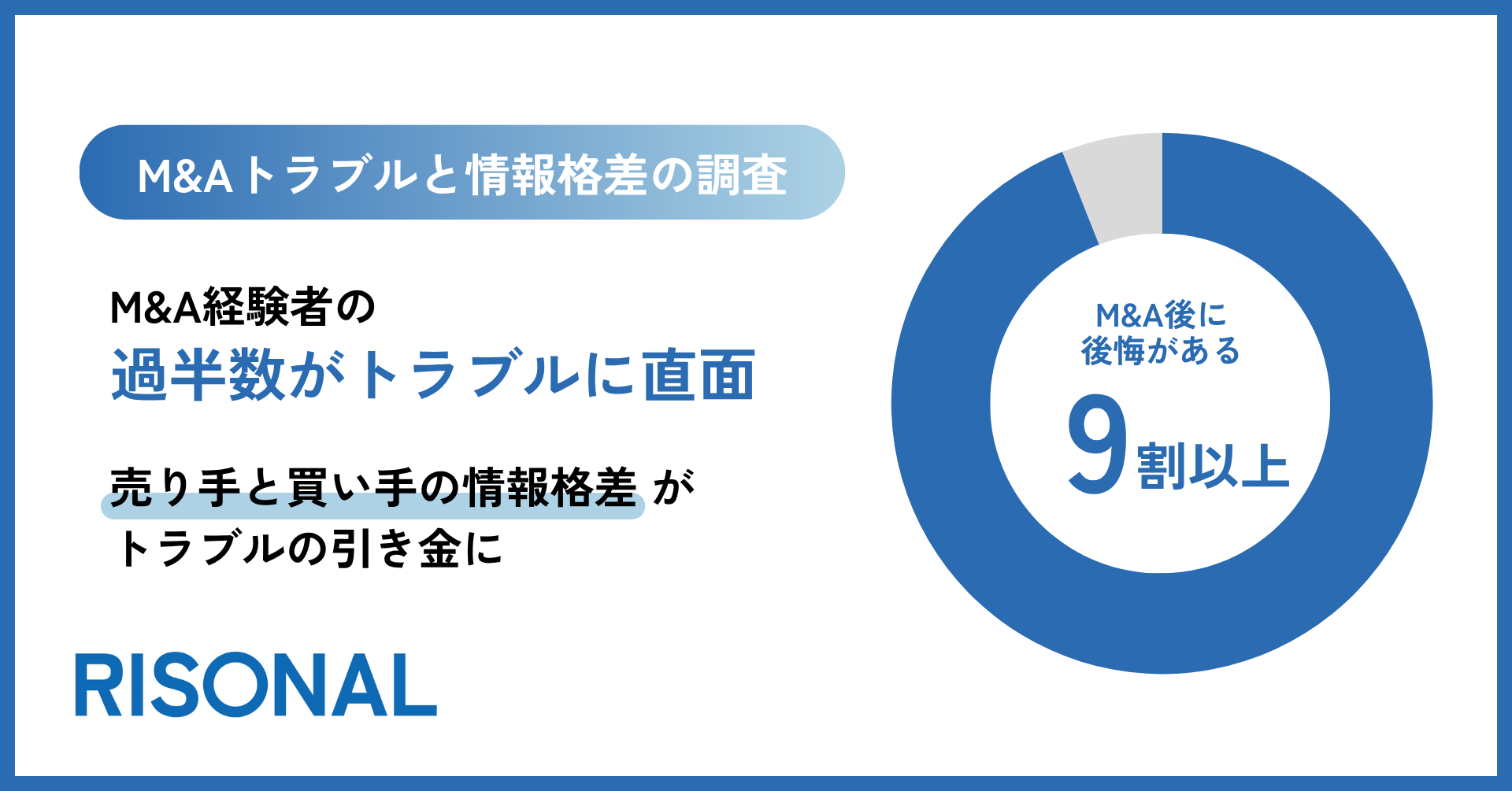

9割以上が「後悔あり」。売り手と買い手の情報格差がトラブルの引き金に

2025.06.04

2025.06.04

-

M&A知識

【経験者100人アンケート】初めてのM&Aで、希望通りの条件で売却できたのは半数以下

2025.04.25

2025.04.25

-

M&A知識

スタートアップの半数以上が、出口戦略としてM&Aにメリットを感じると回答!

2025.04.25

2025.04.25

関連記事

-

M&A知識

「社内承継」が事業承継の第一希望に。最大の壁は「後継者の株式取得資金」と「適格性への不安」

2025.07.15

2025.07.15

-

M&A知識

ふるさと納税は上限額を超えてもやる意味がある

2025.06.06

2025.06.06

-

M&A知識

9割以上が「後悔あり」。売り手と買い手の情報格差がトラブルの引き金に

2025.06.04

2025.06.04

-

M&A知識

【経験者100人アンケート】初めてのM&Aで、希望通りの条件で売却できたのは半数以下

2025.04.25

2025.04.25

-

M&A知識

スタートアップの半数以上が、出口戦略としてM&Aにメリットを感じると回答!

2025.04.25

2025.04.25

-

M&A知識

M&Aでの事業売却後の資産運用は「安定的な資産の形成」を重視する傾向あり

2025.04.25

2025.04.25