医療法人業界のM&A事情を詳しく解説!業界動向や事例もあわせて紹介

公開日:2025.02.05

2025.02.05

更新日:2025.07.29

2025.07.29

昨今、医療法人業界は高齢化などによって需要が高まっており、M&A取引が活発に行われるようになっています。

医療法人業界では、人材不足や後継者不足が深刻な問題となっており、M&Aが有効な解決の手段として注目されています。

では、具体的に医療法人業界のM&A事情はどうなっているのでしょうか。本記事では、最新の医療法人業界のM&A事情を解説します。さらに、医療法人業界におけるM&Aのメリットや事例も紹介しているため、医療法人業界でM&Aを考えている方はぜひ参考にしてください。

オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFAサービスを展開しています。専属のエージェントがお客様の理想の取引実現に向けて、お客様のご希望に即したサービスをとことん提供いたします。よりよい評価額での売却に向けたアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を削減した案件成約も実現可能です。

また、具体的な買いニーズを持っている企業のほか、業界・買い手企業分析に基づき事業親和性の高い企業を買い手候補としてご提案します。大手金融機関や大手M&A仲介、M&Aマッチングサービスとも連携しているため、買い手探索のルートが豊富です。

まずは一度、弊社の無料相談サービスをご利用ください。

医療法人業界とは?業界の現状を解説

医療法人は、医療法によって設立要件や運営ルールが厳格に定められています。高度な医療サービスを提供するためには、設備・人材・資金面といった安定的な運営基盤を築く必要があります。

組織形態には「持分あり」「持分なし」が存在し、出資者の権利や財務の扱いに違いがあるため、M&Aや事業承継を検討する際には十分な理解が必要です。また、医療法人は地域密着型の活動が求められることから、行政との連携や地域住民のニーズを踏まえた経営戦略の構築が重要となります。

さらに、診療報酬制度の見直しや医療法改正など、外部環境の変化に柔軟に対応しながら、経営効率の向上と専門人材の確保・育成が大きな課題です。

医師や看護師をはじめとする医療従事者の教育体制を整備し、医療の質向上と医療提供体制の確立を目指すことが、今後の医療法人経営にとって重要なテーマといえるでしょう。

医療法人業界の定義

医療法人とは病院や診療所、クリニックなどの医療機関を運営する法人形態です。医療法に基づいて設立され、公共性と事業性を兼ね備えた組織運営が求められます。

地域医療のインフラを支えるため、患者や地域住民、自治体とのかかわりが極めて重要です。

医療法人には「持分あり法人」と「持分なし法人」の2つの類型がありそれぞれで出資者の権利関係が異なります。これらの制度上の特徴は資本政策や事業承継、M&Aなどの経営戦略にも大きく影響を与える要素であり、医療法人の持続的成長を考える上でも極めて重要なポイントです。

医療法人業界の動向

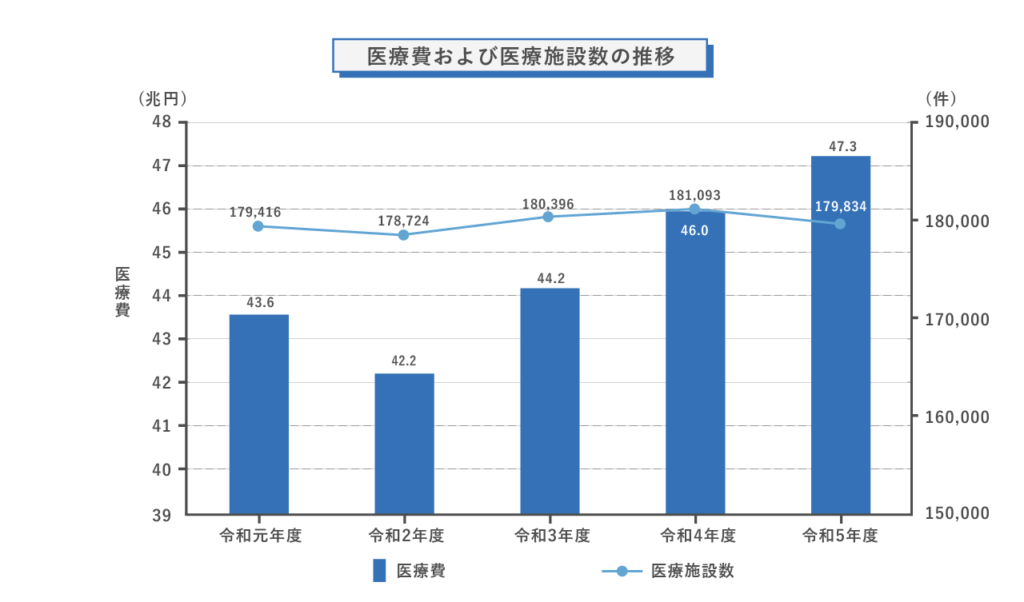

厚生労働省の「令和5年度 医療費の動向」によると、2023年の医療費は47.3兆円となっています。前年と比較すると2.9%増です。

参照:厚生労働省「令和5年度 医療費の動向」

市場規模は2020年度に一時的な落ち込みをみせたものの、その後は回復傾向にあります。この背景には、高齢化の進行による医療ニーズの増加と、それに伴う医療費の上昇が挙げられます。

特に2022年には団塊世代が後期高齢者(75歳以上)となり、医療費の増加が加速したとみられています。今後もさらなる高齢化が進むことが予想されており、医療費の膨張傾向は継続する見通しです。

一方で、病院数は減少傾向にあります。2022年の病院数は8,156施設となっており、前年比0.6%減です。減少の背景には、後継者不足や経営破綻、病院の統合・再編といった複数の要因が関係しています。

また、医療・介護分野に従事する人材は、少子高齢化の影響を受けて今後さらに減少することが懸念されています。

医療法人では、特定の業務に専門資格が求められるケースも多く、人材確保は今後より一層深刻な課題となるでしょう。

加えて、施設や医療機器の老朽化も大きな問題です。特に経営資源が限られる中小規模の医療法人では、設備更新や建て替えの資金確保が難しく、対応が後手に回るケースも増えています。

高齢化社会の進展

高齢化が進む日本社会においては、慢性疾患の治療や生活習慣病の予防・管理がますます重要になっています。こうした医療ニーズの増加に対応するためには、単に病床数や医療施設を拡充するだけでなく、地域包括ケアシステムの整備が急務です。

一方で、国民医療費の負担が増大する中、効率的な医療提供体制の構築が求められており、医療法人には制度や社会変化に応じた柔軟な対応が期待されています。

人材不足と介護職の需要拡大

医療現場では医師や看護師の慢性的な人材不足が続いており、経営上の大きな課題なっています。特に高齢者医療の需要増加大に伴い、リハビリスタッフや介護職などの専門人材の需要も高まっています。

今後は労働環境の改善や教育体制の整備を通じて、スタッフが安心して働ける職場づくりの取り組みが重要となるでしょう。

サービス・運営形態の多様化

現在の医療法人では、外来や入院治療だけでなく、在宅医療や訪問看護などの地域密着型のサービス提供が拡大しています。医療法人が介護施設や保育施設を併設し、包括的なライフサポート体制を整備する事例も増加しています。

また、ICT(情報通信技術)や遠隔医療の導入が進み、オンライン診療やオンライン検査といった新しい医療サービスの形が少しずつ普及しはじめています。

コロナ禍の影響

新型コロナウイルス感染症の拡大により、医療機関では感染対策の強化や病床の逼迫など、深刻な運営課題に直面しました。その影響で、外来受診を控える動きが広がり、多くの医療法人が医業収益の減少に悩まされる状況となりました。

一方で、非接触・非対面の診療体制を整備するため、オンライン診療やWeb予約システムの導入が急速に進展しました。

コロナ禍をきっかけに、医療法人におけるデジタル技術の活用が本格化し、今後の運営体制やサービス提供方法に大きな変化をもたらしています。

医療法人業界のM&A動向とは?

医療法人業界では、医師の高齢化が進んでおり、今後も現在と同水準の患者数に対応し続けることは難しいと見込まれています。また、高齢化による後継者不足も深刻な問題です。人材不足と併せて業界全体の課題となっています。こうした背景から、人材・後継者の確保を目的としたM&Aを検討・実施する医療法人が増加しています。

特に、医療報酬の引き下げなどにより経営が難しくなった中小医療法人が、経営の安定を図るために大手グループの傘下に入るケースが目立ちます。

一方で、大手病院や医療法人は、中小規模の医療法人を買収し、事業規模やエリアの拡大を目指してM&Aを実施しています。ただし、医療法人のM&Aには法的・制度的な制限が多く存在するため、他業界に比べて再編が急速に進んでいるとはいえないのが実情です。

そのような中で、異業種企業による医療法人業界への参入も増加しています。新たに病院を開設するよりも、M&Aによって既存法人を引き継ぐことで、短期間で医療施設・設備・専門人材を確保できるため、スムーズな医療分野への参入が可能になるからです。

同業種間でのM&A

同業種間における医療法人のM&Aでは、後継者不在に悩む中小規模の医療法人が、大手医療グループへ事業を譲渡するケースが増えています。経営資源の統合や人罪の共有が可能となり、医療の専門性を維持、強化しながら、経営効率を向上できる点が大きなメリットです。

また、病院間のネットワーク構築が進むことで、患者はより広範な医療サービスにアクセスしやすくなり、地域医療の質と利便性の向上にもつながります。

異業種間でのM&A

異業種間でのM&Aでは、介護事業やIT企業など、医療業界以外の法人と連携することで、新たな医療サービスモデルを生み出す動きが増加しています。

特にICT技術やシステム開発力を取り入れることで、オンライン診療や健康管理アプリ、遠隔モニタリングなどのデジタルサービスを強化し、患者との接点を広げることが可能になります。さらに、事業領域を拡大により医療表人としてのブランディングが向上にもつながり、新たな収益源の獲得といった経営戦略の幅も広がります。

医療法人業界のM&Aの流れ

医療法人業界におけるM&Aの流れは、大きく分けて下記の3つのステップから構成されます。

1.M&Aの事前準備、助言会社の選定

2..買い手候補先企業との接触、意向表明書受領

3.詳細調査(DD)、最終契約締結・クロージング

それぞれ詳しくみていきましょう。

Step1.M&Aの事前準備、助言会社の選定

まず、M&Aの事前準備とM&A助言会社を選定します。

事前準備として、M&A助言会社と秘密保持契約を締結し、初期的な資料を開示します。秘密保持契約とは、自社の秘密情報を他社に開示する場合に、情報受領者に対してその情報を秘密に保持することを約束する契約です。

その上で、売却戦略をM&A助言会社と策定し、買い手候補先企業をリストアップしたロングリスト(※1)を作成します。

譲渡の目的を満たすストラクチャー(※2)の検討や、譲渡完了に至るまでの全体のスケジュールについても事前準備の段階で検討します。特に医療法人の場合は、持分の有無によって譲渡ストラクチャーが異なるため、事前に確認することが重要です。

また、この段階でM&A助言会社とエージェント契約を締結します。

M&A助言会社を選定する際に注意しておきたいのが、仲介とFA(フィナンシャル・アドバイザー)の違いです。

仲介とは、いわゆるマッチングサービスのことで、売り手と買い手の双方とそれぞれ仲介契約を締結します。M&Aの当事者双方から依頼を受けているため、いずれか一方の利益のみを優先的に取り扱うことはできず、双方の意向を一元的に把握し、双方の共通の目的であるM&Aの成立を目指し、助言や調整を行います。また、手数料は売り手と買い手の双方から受領します。

それに対してFAとは、M&Aを実行するためのアドバイスを提供するサービスのことで、M&Aの当事者一方のみから依頼を受けます。M&Aの相手方(買い手候補先企業を含む。)に対して、依頼者に対して提供するのと同様の業務を提供することはありません。M&Aの当事者一方のみから依頼を受けているため、依頼者の意向を踏まえて、依頼者にとって有利な条件でのM&Aの成立を目指し、助言や調整を行います。

弊社では、売り手のみと契約を締結してM&Aを支援する専属エージェントサービス(売り手特化型FAサービス)を提供しており、手数料は依頼者である売り手のみから受領し、売り手の利益を最大化することを目指します。

また、譲渡戦略の策定と並行して、買い手候補先企業へ開示する資料準備も進めます。M&Aプロセスの初期に買い手候補先企業に対して開示する資料には、匿名の企業概要書(ティーザー(※3))、インフォメーション・パッケージ(※4)があります。

※1 ロングリスト:一定の条件で絞り込んだ買い手候補先の企業をまとめたリストのこと。

※2 ストラクチャー:M&Aを実行するための手段や方法のこと。

※3 ティーザー:匿名の企業概要書で、通常1枚から2枚で構成される資料のこと。

※4 インフォメーション・パッケージ:買い手候補先企業がM&Aを検討する際の参考資料。対象会社(事業)の魅力を伝え、買い手候補先企業が企業価値評価を実施できることを目的に作成される。

Step2..買い手候補先企業との接触、意向表明書受領

次に、買い手候補先企業と接触します。

ロングリストに基づき、M&A助言会社が買い手候補先企業と接触し、ティーザーを開示します。その上で関心を示す相手に対して、秘密保持契約を締結した上でインフォメーション・パッケージを開示します。

対象会社(事業)の譲受を希望する買い手候補先企業は、売り手に対して意向表明書を提出します。意向表明書には、譲渡価格の水準や取引の前提条件、取引後の対象会社の運用方針などが記載されます。売り手はこれを検討・比較し、受け入れ(基本合意)可能かを判断します。

売り手においては、後述する詳細調査(デュー・デリジェンス:DD)のプロセスにおいて、対象会社の秘密情報が買い手候補先企業に開示されることになるため、DDを受け入れる前に納得感の得られる取引条件であることを確認することが非常に重要です。買い手候補先企業においても、DDにおける専門家起用の費用負担や多大な労力が生じるため、この段階で独占交渉権を求めることが一般的です。

そのため、基本合意を締結し、守秘義務や独占交渉権などを取り決めた上で、次のステップに進むことになります。

Step3.詳細調査(DD)、最終契約締結・クロージング

意向表明書を受理して基本合意書の締結をしたら、デュー・デリジェンス(DD)と呼ばれる詳細調査と最終締結・クロージングです。

M&Aにおいては、売り手と買い手との間に、情報の非対称性が必然的に生じます。この非対称性をできるだけ解消するために、買い手が実施する対象企業への調査がDDです。

買い手にとってDDには、以下のような目的があります。

・自社のM&A戦略に合致した事業かどうか詳細まで検討する

・定量化可能なDDの発見事項を、譲渡価格へ反映する

・定量化できないDDの発見事項を、最終契約書の条件へ反映し、リスクを遮断する

・M&Aの目的を達成するためのストラクチャーを検討する

・M&A実行後に必要な対応を明確化し、統合計画に反映させる

その後、最終契約締結に移ります。譲渡価格や契約条件を交渉し、双方が納得のいく形で契約を締結します。そしてM&A取引が実行され、対象の株式・事業の引き渡しをし、譲渡代金を支払って経営権の移転が完了します。

譲渡企業オーナーの譲渡を想定したより詳細なM&Aのプロセスは、以下の記事で解説していますので、ぜひご活用ください。

[M&Aのプロセス]

医療法人業界のM&Aのメリットとは?5つを紹介

医療法人業界でM&Aを実施するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

・事業を継続でき、従業員の雇用を守れる

・お客様への影響を最小限に抑えられる

・人材不足を解消できる

・経営基盤の強化と資金調達の円滑化

・地域連携の強化とサービスの多角化

それぞれ詳しくみていきましょう。

医療法人業界のM&Aのメリット①:事業を継続でき、従業員の雇用を守れる

第三者への事業承継を選択せずに廃業を選択した場合は、従業員は職を失うことになり、新しい職を探す必要があります。また、経営者としては、従業員のために新しい職を見つけてあげるなどの対応をするケースも考えられます。

一方で、M&Aの実施により、従業員の雇用を継続でき、経営者は従業員に対する責任を果たせるでしょう。

医療法人業界のM&Aのメリット②:仕入先・取引先への影響を最小限に抑えられる

事業承継において、廃業を選択した場合には、仕入先や取引先との契約を終了させる必要が出てきます。債権債務の整理など、さまざまな影響が自社および取引先に波及します。

一方で、M&Aを実施する場合、一般的には既存取引先との契約関係は引き継ぐことが多く、廃業による影響を最小限に抑えられます。

医療法人業界のM&Aのメリット③:人材不足を解消できる

医療法人で人材不足や後継者不足に悩まされている場合、解消するのは他の業種と比較して難しくなっています。医療法人で必要とされている人材は、医師免許などの特別な資格が必要となるケースが多いためです。

しかし、M&Aを実施できれば、すでに資格を持っている人材を確保できるようになります。それにともない、後継者不足も解消できるでしょう。

医療法人業界のM&Aのメリット④:経営基盤の強化と資金調達の円滑化

小規模なクリニックが単独で最新医療機器を導入すると、多額の初期費用が必要となり、資金面で大きなハードルがあります。。しかしM&Aによって規模が拡大すれば、金融機関や投資家からの信用が向上し、資金調達が円滑に進む可能性が高まります。

その結果、設備投資や新規診療科の開設といった積極的な経営判断がしやすくなり、医療法人の事業展開に柔軟性が生まれます。また、買い手がIT関連企業である場合は、技術提携を通じてオンライン診療の導入が加速され、デジタル医療の実現も進めやすくなります。

さらに財務基盤が強化されると、診療報酬改定への対応力が高まり、安定した医療サービスの提供体制が整備される点も大きなメリットです。

医療法人業界のM&Aのメリット⑤:地域連携の強化とサービスの多角化

複数の病院やクリニックがM&Aを通じてグループ化されることで、患者が受けられる診療科目の選択肢が大きく広がります。単科診療しか受けられなかった地域でも、幅広い医療サービスを一体的に提供できる体制が整い、患者の通院負担や移動の手間が軽減されるでしょう。

また、在宅医療や介護サービスとの連携が整備されるため、地域住民にとっての安心感も高まります。大手グループに参画することで、他の医療法人や異業種(介護・IT・調剤薬局など)との協力体制を築きやすくなり、連携医療の推進にもつながります。

さらにリハビリ特化型施設の併設や健康増進を目的とした事業(健診・予防医療・健康管理アプリ等)の展開により、多角的なサービス提供が実現し、患者満足度の向上にも寄与するでしょう。

医療法人業界のM&Aのポイントとは?押さえておきたい3つを紹介

医療法人業界でM&Aを実施する際に押さえておきたいポイントとして、下記の3つが挙げられます。

・適切なM&A助言会社を選定する

・自社の正当な収益力・財務状況を把握する

・持分のありなしに注意する

それぞれ詳しく解説します。

医療法人業界のM&Aのポイント①:適切なM&A助言会社を選定する

M&A助言会社に求められる能力は、法務・会計・税務・ファイナンスに精通していること、誠実であること、顧客の立場に寄り添って助言を提供できる立ち位置であること、M&Aの売り手・買い手の双方の行動原理を理解しそれを交渉に活かせること、と多岐に渡ります。

真に顧客に寄り添える立場であるか、また、上記を見極めるためにも売り手・買い手の双方から報酬を受領する仲介会社ではなく、売り手と同じ船に乗り事業オーナーに対し助言する会社(FA)であるかを選定することが重要です。また、その会社に在籍するアドバイザーの知識や経験、ノウハウなどを含むFAサービスの品質が重要です。

医療法人業界のM&Aのポイント②:自社の正当な収益力・財務状況を把握する

売り手にとって、自社をよい条件で売却するために必要なのは、自社の正当な収益力・財務状況の把握です。

税務対策やオーナーの個人的な経費を費用計上している中小企業は数多くあるため、具体的な買い手候補にアプローチする前に、自社の実質的な収益力や、貸借対照表においても現金化可能資産や非事業用資産を確認し、実質的な自社の財務状況の把握が必要です。

医療法人業界のM&Aのポイント③:持分のありなしに注意する

医療法人がM&Aを実施する場合、出資持分ありとなしに分れており、それぞれM&Aの手段が異なることに注意しなければなりません。

出資持分がある医療法人の場合、主に出資持分譲渡が採用されます。出資持分譲渡は株式譲渡と同じく、病院や医療法人を丸ごと引き継ぐため、資産だけでなく負債も引き継ぎ、従業員の再雇用手続きが必要ありません。

一方で出資持分がない場合、出資持分譲渡を採用できないため、地位の譲渡や事業譲渡など他の手段を採用しなければなりません。

医療法人業界のM&A売却事例7選

ここでは、医療法人業界で実施されたM&Aの売却事例を紹介します。本記事では、下記の3つの事例を紹介します。

・CHCP(地域ヘルスケア連携基盤)×医療法人社団新緑会

・医療法人社団萌彰会×医療法人友愛会

・医療法人渡部会×ららら歯科医院

・エムスリー株式会社 × 株式会社メディカルノート

・メディカルシステムネットワーク株式会社 × 株式会社ファーコス

・医療法人社団博洋会藤井病院 × 医療法人社団竜山会

・ファストドクター×クラウドクリニック

実際の取引を参考にして、自社の売却のために役立ててください。

医療法人業界のM&A売却事例①:CHCP(地域ヘルスケア連携基盤)×医療法人社団新緑会

CHCP(地域ヘルスケア連携基盤)は、歯科医院を運営する医療法人社団新緑会を買収し、持ち分を取得したことを2024年3月26日に発表しました。

CHCPはユニゾン・キャピタルの投資先でヘルスケア分野での経営支援を実施しています。ヘルスケア分野に強みを持っている医療法人です。

医療法人社団新緑会は、2000年より「もも歯科」を運営しています。予防歯科を中心とした診療方針を展開しており、小さな子どもから高齢者まで幅広い層の患者が通っている歯科医院です。

本件M&Aによって、CHCPは地域のニーズに対応できる医療体制の拡充を図っており、持続的な地域ケアモデルの構築を目指しています。医療法人社団新緑会は、「スタッフを大切にしたい」「質の高い治療を提供し続けたい」という想いの実現を目指しています。

医療法人業界のM&A売却事例②:医療法人社団萌彰会×医療法人友愛会

医療法人社団萌彰会は、同業の医療法人友愛会から松本医院の事業を2022年3月1日付で譲り受けました。

医療法人社団萌彰会は那須北病院を運営しており、脳疾患を専門とした地域の中核病院のひとつとして発展しています。地域医療を目指した病院機能の再編をすすめており、幅広い疾患への対応や診療体制の構築を進めています。

医療法人友愛会は、地域の中核的病院として友愛医療センターや豊見城中央病院、老人保健施設友愛園を中心に法人内各施設が包括的に医療介護サービスを提供している医療法人です。地域住民の健康と福祉の向上に貢献することを目指しています。

本M&Aによって、医療法人社団萌彰会は地域の医療機関と密接に連携し、地域住民へ良質な医療の提供を目指しています。また、救急医療の充実にも取り組んでいます。

医療法人業界のM&A売却事例③:医療法人渡部会×ららら歯科医院

医療法人渡部会が運営する、ららら歯科医院の荒木健太朗院長は、同医院をEBOにより2021年12月15日付で譲り受けました。

医療法人渡部会は歯科医院を展開しており、一箕歯科医院も運営しています。真に心の底から十分に満足してもらうために「良質」と「高度」な医療を両輪として大切にしている医療法人です。

ららら歯科医院は2003年に開設された歯科医院です。痛みが少なく、できるだけ削らず、可能な限り歯を残す治療に取り組んでおり、「⼀⼈でも多くの患者様に納得できる治療をお届けする」をモットーに、⼟⽇祝⽇も休みなく診療をしています。

本M&Aは荒木院長が設立した医療法人に経営および運営を移転しており、従来通りの院長やスタッフがそのまま診療を引き継いでいます。

医療法人業界のM&A売却事例④:エムスリー×メディカルノート

エムスリーは2022年10月1日付でメディカルノートを買収しました。

エムスリー(東証プライム上場)は、医師向けポータル「m3.com」の運営を手掛け、製薬企業との連携を強みにオンライン診療や遠隔医療に投資を続けています。

メディカルノートは2014年設立で、専門医監修の医療情報サイトや診療支援ツールを展開してきました。多くの医療機関と協力し、正確な情報を届ける姿勢が評価されています。

本件M&Aによって、エムスリーは医療情報とオンライン診療の分野を強化し、両社の統合で遠隔医療が一段と普及すると見込まれます。医師ネットワークと技術力が融合し、医療法人やクリニックへのデジタルサービスが大きく広がる可能性があるでしょう。

医療法人業界のM&A売却事例⑤:メディカルシステムネットワーク × ファーコス

メディカルシステムネットワークは2021年6月1日付でファーコスを買収しました。

メディカルシステムネットワーク(東証プライム上場)は、保険薬局や医療機関向け支援事業を全国で展開しています。

ファーコスは1999年創業のヘルスケア企業で、調剤薬局や医薬品卸を地域密着型で運営してきました。利用者の健康相談や介護連携にも積極的に取り組み、厚い信頼を得ていました。

本件M&Aによって、両社の統合で医薬品仕入れコスト削減や薬剤師確保などの相乗効果が期待されています。医療法人との連携強化も視野に入れ、在宅患者や慢性疾患のサポート拡大が見込まれます。

医療法人業界のM&A売却事例⑥:医療法人社団博洋会藤井病院 × 医療法人社団竜山会

医療法人社団竜山会は、2021年7月1日付で医療法人社団博洋会藤井病院を買収し、同病院の医療機能を引き継ぎました。

医療法人社団竜山会は、石川県金沢市を拠点に複数の診療所や病院を運営する法人です。外来・入院の診療体制を整え、患者と地域社会に貢献する取り組みを進めています。

医療法人社団博洋会藤井病院は石川県金沢市で開業し、内科や外科などの診療科を備えていました。地元住民の受診先として長年にわたり地域医療を支えてきました。

本件M&Aによって、藤井病院の医療体制を再整備し、信頼回復を図る動きが期待されます。竜山会の経営ノウハウとスタッフ補充により、地域住民が安心して受診できる病院づくりが進む見込みです。

また、診療報酬の不正請求による保険医療機関の指定取消処分を受けた藤井病院を再建し、地域の医療サービスを継続する狙いがあります。

医療法人業界のM&A売却事例⑦:ファストドクター×クラウドクリニック

ファストドクターは、2024年7月1日付でメドピアの連結子会社であるクラウドクリニックを完全子会社化しました。

ファストドクターは、救急往診事業や在宅医療支援事業を行っている企業です。2030年のビジョン「1億人のかかりつけ機能を担う」の実現にむけて、生活者に対する医療支援に加え、2021年から在宅医療領域への事業展開を進めています。

クラウドクリニックは、2015年に設立された、在宅医療事務のアウトソーシング事業や在宅医療に関して発生する情報の管理受託業務を行っている企業です。在宅医療機関の業務負荷を軽減し、質の高い診療を支えることを目指した、分野特化型の医療事務BPOの先駆け的存在となっています。

本件M&Aによって、それぞれの強みを活かして相互に補完し合いながら、業界へのさらなる貢献を目指しています。また、ファストドクターは医療機関の包括的な支援強化を図っています。

医療法人業界のM&Aに関するよくある質問

医療法人業界でのM&Aにおいてよくある質問を紹介します。

最適な取引を実現するためにも、ぜひ参考にしてください。

医療法人業界のM&Aに関するよくある質問①:地方企業でもM&Aは可能ですか?

もちろん全国問わず、M&Aは可能です。

全国対応するM&A助言会社はありますし、買い手もまだ事業展開していない地域への進出を目的として、M&Aを戦略の一つとして活用することは一般的です。

医療法人業界のM&Aに関するよくある質問②:どうすればよい条件で会社を売却できますか?

いくつかの留意点を押さえれば、よい条件で売却できる可能性は高まります。

業界によって、株式価値評価の相場が異なるため、M&A助言会社に相談し、企業評価を取得することから始めるのが、よい選択であると考えられます。

まとめ

医療法人業界では、高齢化によって需要が高まっているのにも関わらず人材が不足しており、深刻な問題です。

医療法人業界でM&Aを進められれば、人材不足の解消が期待でき、後継者問題の解決にもつながるでしょう。

M&Aを実施する際には、適切な助言会社の選定や自社の収益力・財務状況の把握、持ち分ありなしの把握が重要です。特に持ち分の把握は医療法人ならではのポイントとなるため、事前に把握しておきましょう。

オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFAサービスを展開しています。専属のエージェントがお客様の理想の取引実現に向けて、お客様のご希望に即したサービスをとことん提供いたします。よりよい評価額での売却に向けたアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を削減した案件成約も実現可能です。

また、具体的な買いニーズを持っている企業のほか、業界・買い手企業分析に基づき事業親和性の高い企業を買い手候補としてご提案します。大手金融機関や大手M&A仲介、M&Aマッチングサービスとも連携しているため、買い手探索のルートが豊富です。

まずは一度、弊社の無料相談サービスをご利用ください。

関連記事

-

業界別M&A

セールスプロモーション業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

ネイルサロン業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

ガソリンスタンド業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

システム開発業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

レストラン業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

関連記事

-

業界別M&A

セールスプロモーション業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

ネイルサロン業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

ガソリンスタンド業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

システム開発業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

レストラン業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31

-

業界別M&A

リース業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2025.12.31

2025.12.31